民俗的共享或迁移 “不剃头”并非孤例

明末清初文学家孔尚任《节序同风录》一书,《端午》标题下兼收这三者:一、“是日生子者不吉,束一木或荆条,于堂斩断五六尺许,祝曰‘如是止,勿张抵户’,则儿易育,不妨父母”,涉及对“不吉”的禳解。二、“忌盖屋,犯者头秃”。三、“不剃头,恐妨舅”。乾隆年间潘荣陛《帝京岁时纪胜》,“五月不迁居,不糊窗槅,名之曰‘恶五月’。以艾叶贴牖,谓之解厄。五月多不剃头,恐妨舅氏”。二书所列,均含“不剃头”,潘荣陛点出这些禁忌出于“恶五月”之说。

原本“五月不剃头,恐妨舅氏”,怎么就成了“正月不剃头,剃头死舅舅”?

来作三段引文的对比——

一、清乾隆年间《帝京岁时纪胜》,前曾引:“五月不迁居,不糊窗槅,名之曰‘恶五月’……五月多不剃头,恐妨舅氏。”

二、同是《帝京岁时纪胜》:“正月不迁居,不糊窗槅,为‘善正月’。”

三、河南栾川、鲁山等地风俗,如《鲁山史话》:“正月不剃头,不迁居,不糊窗,不口角,称‘善正月’。”

夏至、冬至是一对至关重要的节气,形如双璧,在岁时框架的构成方面,展现了中华文化的对称特征。夏至成就了端午,冬至曾经的岁首位置让给了春节(春节是辛亥革命后的名称),文化的积淀都还在。通观传统节日,容量丰,且视野广大者,首推迎春过大年,其次应该即是端午了。既然两个节日有些内容是重合的,起由端午的五月“不剃头”,移至春节正月禁忌,似乎并没有多少沟沟坎坎。

岁时节日之间,民俗事象的共享或迁移,“不剃头”并非孤例。就说以葫芦造型为端午民俗符号,宋代《岁时广记》已见记载。清乾隆《帝京岁时纪胜》,五月朔窗牖贴红纸吉祥葫芦。光绪《津门杂记》,五月端午,有龙船戏,比户贴葫芦门符。贴葫芦又是迎春风俗。乾隆《直隶遵化州志》,除夕剪红纸葫芦贴于牖户,曰拒瘟。民国《丰润县志》,除夕贴春联、葫芦于户牖。春日里,曾在白洋淀边同口镇、鄚州古城旅行,所见家家门上贴着红纸剪成的春葫芦。夏贴葫芦、春贴葫芦,是春葫芦因循了夏葫芦,还是夏葫芦借鉴了春葫芦,若要厘清,也需下一番工夫。

这个癸卯年,夏至恰在端午头一天,按照古俗,接连两天吃粽子。愿读者都有好心情、好胃口。

春浪20周年音乐节丨武汉

二十年,足以让一颗音乐的种子,成长为枝繁叶茂的参天大树。武汉...(987 )人阅读时间:2025-10-24

四级英语各小题分值

四级英语各小题分值:听力总分248.5分,阅读理解总分248...(613 )人阅读时间:2025-09-22

五菱之光EV 305KM新车发布,开启新能源商用车新时代

8月22日,郑州记忆・油化厂创意园热闹非凡,五菱之光EV 3...(629 )人阅读时间:2025-08-25

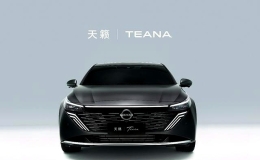

新车上市消息!日产天籁改款叫天籁PLUS 今年第四季度要上市

天籁PLUS要来了,可它没混动。”一句话,够扎心吧?第四季度...(997 )人阅读时间:2025-08-25